شثاثا

شثاثا : قرية من قرى عين التمر مشهورة واسمها يدل على اصل كلمة آرامية على وزن الأسماء الآرامية في المدن والقرى ويتكون اسمها من مقطعين ( شفا ) وتعني الرائق الصافي ، والثاني (شبوثو) أي الردئ… وأرادوا بها الهواء الردئ والعيون الرائقة .

وبقيت شثاثا : بعيدة عن التحري الأثري وأقلام المؤرخين ، لكونها قرية صغيرة … ذكرها بنيامين في رحلته (ص 145) بان فيها قبورا يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد ، وكانت جزءا من مملكة الحيرة وابرز من سكنها في القرن السادس الميلادي شمعون بن جابر الذي نصر النعمان الرابع سنة 594م .

تقع شفاثا : في نقطة التقاء الطرق التجارية في البادية تتوافر فيها الثروة المائية الجوفية مما جعلها مركزا مهما، ورد اسمها باوجه متعددة ومتباينة في اللفظ والكتابة ..فورد اسم شفاثا وشفاثي وشثاثا وشثاثه، وبقيت تحمل هذه الألفاظ حتى تغير اسمها فسميت عين التمر رسميا تخليدا لمدينة عين التمر التاريخية المندرسة. ) استطلاعات أثرية في محافظة كربلاء / د .هاشم عبد الستار حلمي / عن مقال نشره في مجلة كربلاء )

عين التمر كما وردت في بعض المصادر التاريخية

في الطبري : ( نجران الكوفة ناحية عين التمر ) . ونجران الكوفة ، على يومين منها ، فيما بينها وبين واسط ( على الطريق ، سكنه أهل نجران لما أجلاهم عمر ، فسموا الموضع باسمهم . وعين التمر : بلدة في طرف البادية على غربي الفرات ، أكثر نخلها القسب ، ويحمل إلى سائر الاماكن . ( مراصد الاطلاع ) . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 4 ص 250 .

في معجم البلدان : وقال في باب الباء بعدها الهاء بهقباذ – بالكثر ثم السكون وضم القاف وباء موحدة وألف وذال معجمة – :اسم لثلاث كور ببغداد ، من اعمال سقي الفرات منسوبة إلى قباذ بن فيروز والد انو شروان بن قباذ العادل منها ( بهقباذ الاعلى ) سقيه من الفرات ، وهو ستة طساسيج : ( طسوج خطر نيه ) و ( طسوج النهرين ) و ( طسوج عين التمر ) و ( الفلوجتان ) العليا والسفلى ، و ( طسوج بابل ) . . . الخ

وقريب منه في البحار : ج 8 ص 628 نقلا عن ابن ادريس رحمه الله عن كتاب الممالك والمسالك لعبد الله بن خرداد به . والطسوج – على زنة السفود وللتنور – : الناحية .معجم البلدان : ج ج 2 ص 315 نهج السعادة للشيخ المحمودي ج 5ص25 .

غارة النعمان بن بشير الأنصاري على عين التمر

و من خطبة للإمام علي عليه السلام خطبها عند علمه بغزوة النعمان بن بشير الأنصاري صاحب معاوية لعين التمر، و فيها يبدي عذره، و يستنهض الناس لنصرته :

منِيتُ بِمَنْ لَا يُطِيعُ إِذَا أَمَرْتُ وَ لَا يُجِيبُ إِذَا دَعَوْتُ لَا أَبَا لَكُمْ مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِكُمْ رَبَّكُمْ أَمَا دِينٌ يَجْمَعُكُمْ وَ لَا حَمِيَّةَ تُحْمِشُكُمْ أَقُومُ فِيكُمْ مُسْتَصْرِخاً وَ أُنَادِيكُمْ مُتَغَوِّثاً . . . الى آخر الخطبة (نهج البلاغة ص82خ39 ) .

ذكر صاحب الغارات : إن النعمان بن بشير قدم هو و أبو هريرة على علي عليه السلام من عند معاوية بعد أبي مسلم الخولاني يسألانه أن يدفع قتلة عثمان إلى معاوية ليقيدهم بعثمان لعل الحرب أن تطفأ و يصطلح الناس .و إنما أراد معاوية أن يرجع مثل النعمان و أبي هريرة من عند علي إلى الناس ، وهم لمعاوية عاذرون و لعلي لائمون ، و قد علم معاوية أن عليا لا يدفع قتلة عثمان إليه ، فأراد أن يكون هذان يشهدان له عند أهل الشام بذلك و أن يظهر عذره فقال لهما : ائتيا عليا فانشداه الله و سلاه بالله لما دفع إلينا قتلة عثمان ، فإنه قد آواهم و منعهم ، ثم لا حرب بيننا و بينه ، فإن أبى فكونوا شهداء الله عليه

و أقبلا على الناس : فأعلماهم ذلك ، فأتيا إلى علي فدخلا عليه ، فقال له أبو هريرة : يا أبا حسن إن الله قد جعل لك في الإسلام فضلا و شرفا ، أنت ابن عم محمد رسول الله و قد بعثنا إليك ابن عمك معاوية، يسألك أمرا تسكن به هذه الحرب ، و يصلح الله تعالى ذات البين ، أن تدفع إليه قتلة عثمان ابن عمه فيقتلهم به ، و يجمع الله تعالى أمرك و أمره ، و يصلح بينكم ، و تسلم هذه الأمة من الفتنة و الفرقة . ثم تكلم النعمان بنحو من ذلك .فقال لهما : دعا الكلام في هذا ، حدثني عنك يا نعمان ، أنت أهدى قومك سبيلا يعني الأنصار ، قال : لا .قال عليه السلام : فكل قومك قد اتبعني إلا شذاذا منهم ثلاثة أو أربعة ، أفتكون أنت من الشذاذ ؟ فقال النعمان : أصلحك الله إنما جئت لأكون معك و ألزمك ، و قد كان معاوية سألني أن أؤدي هذا الكلام ، و رجوت أن يكون لي موقف اجتمع فيه معك ، و طمعت أن يجري الله تعالى بينكما صلحا ، فإذا كان غير ذلك رأيك ، فأنا ملازمك و كائن معك .فأما أبو هريرة : فلحق بالشام ، و أقام النعمان عند علي عليه السلام ، فأخبر أبو هريرة معاوية بالخبر، فأمره أن يعلم الناس ففعل . و أقام النعمان بعده شهرا : ثم خرج فارا من علي حتى إذا مر بعين التمر .أخذه : مالك بن كعب الأرحبي ، و كان عامل علي عليه السلام عليها ، فأراد حبسه . و قال له : ما مر بك بيننا ، قال : إنما أنا رسول بلغت رسالة صاحبي ، ثم انصرفت ، فحبسه ، و قال : كما أنت حتى أكتب إلى علي فيك ، فناشده و عظم عليه أن يكتب إلى علي فيه ، فأرسل النعمان إلى قرظة بن كعب الأنصاري ، و هو كاتب عين التمر يجبي خراجها لعلي عليه السلام فجاءه مسرعا .فقال لمالك بن كعب : خل سبيل ابن عمي يرحمك الله . فقال : يا قرظة اتق الله ، و لا تتكلم في هذا ، فإنه لو كان من عباد الأنصار و نساكهم لم يهرب من أمير المؤمنين إلى أمير المنافقين . فلم يزل به : يقسم عليه حتى خلى سبيله ، و قال له : يا هذا لك الأمان اليوم و الليلة و غدا ، و الله إن أدركتك بعدها لأضربن عنقك ، فخرج مسرعا لا يلوي على شيء ، و ذهبت به راحلته ، فلم يدر أين يتسكع من الأرض ثلاثة أيام ، لا يعلم أين هو ، فكان النعمان يحدث بعد ذلك ، يقول : و الله ما علمت أين أنا حتى سمعت قول قائلة تقول ، و هي تطحن :

| شربت مع الجوزاء كأسا روية |

|

و أخرى مع الشعرى إذا ما استقلت |

| معتقة كانت قريش تصونها |

|

فلما استحلوا قتل عثمان حلت |

فعلمت : أني عند حي من أصحاب معاوية ، و إذا الماء لبني القين ، فعلمت أني قد انتهيت إلى الماء .ثم قدم على معاوية : فخبره بما لقي ، و لم يزل معه مصاحبا لم يجاهد عليا ، و يتتبع قتلة عثمان حتى غزا الضحاك بن قيس أرض العراق ، ثم انصرف إلى معاوية .

و قد كان معاوية قال : قبل ذلك بشهرين أو ثلاثة ، أ ما من رجل أبعث به بجريدة خيل ، حتى يغير على شاطئ الفرات ، فإن الله يرعب بها أهل العراق .

فقال له النعمان : فابعثني فإن لي في قتالهم نية و هوى ، و كان النعمان عثمانيا ، قال : فانتدب على اسم الله ، فانتدب ، و ندب معه ألفي رجل ، و أوصاه أن يتجنب المدن و الجماعات ، و ألا يغير إلا على مصلحة ، و أن يعجل الرجوع .فأقبل النعمان بن بشير : حتى دنا من عين التمر و بها مالك بن كعب الأرحبي ، الذي جرى له معه ما جرى ، و مع مالك ألف رجل ، و قد أذن لهم فرجعوا إلى الكوفة ، فلم يبق معه إلا مائة أو نحوها .فكتب مالك إلى علي عليه السلام :

أما بعد فإن النعمان بن بشير قد نزل بي في جمع كثيف ، فرأيك سددك الله تعالى و ثبتك و السلام .

فوصل الكتاب إلى علي عليه السلام : فصعد المنبر : فحمد الله و أثنى عليه ، ثم قال :

اخرجوا : هداكم الله إلى مالك بن كعب أخيكم ، فإن النعمان بن بشير قد نزل به في جمع من أهل الشام ليس بالكثير ، فانهضوا إلى إخوانكم لعل الله يقطع بكم من الكافرين طرفا ثم نزل . فلم يخرجوا .فأرسل : إلى وجوههم و كبرائهم ، فأمرهم ، أن ينهضوا و يحثوا الناس على المسير فلم يصنعوا شيئا ، و اجتمع منهم نفر يسير نحو ثلاثمائة فارس أو دونها .فقام عليه السلام فقال :

:ألا إني منيت بمن لا يطيع . . . الخطبة اعلاه .

ثم نزل ، فدخل منزله .فقام عدي بن حاتم فقال : هذا و الله الخذلان ، على هذا بايعنا أمير المؤمنين ، ثم دخل إليه فقال :

يا أمير المؤمنين : إن معي من طيئ ألف رجل لا يعصونني ، فإن شئت أن أسير بهم سرت .قال عليه السلام :

ما كنت لأعرض قبيلة واحدة من قبائل العرب للناس ، و لكن اخرج إلى النخيلة فعسكر بهم ، و فرض علي عليه السلام لكل رجل سبعمائة ، فاجتمع إليه ألف فارس عدا طيئا أصحاب عدي بن حاتم .و ورد على علي عليه السلام الخبر بهزيمة النعمان بن بشير ، و نصرة مالك بن كعب ، فقرأ الكتاب على أهل الكوفة ، و حمد الله و أثنى عليه ، ثم نظر إليهم ، و قال عليه السلام :

هذا بحمد الله و ذم أكثركم .

فأما خبر مالك بن كعب مع النعمان بن بشير :قال عبد الله بن حوزة الأزدي قال : كنت مع مالك بن كعب حين نزل بنا النعمان بن بشير و هو في ألفين ، و ما نحن إلا مائة ، فقال لنا : قاتلوهم في القرية ، و اجعلوا الجدر في ظهوركم ، و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، و اعلموا أن الله تعالى ينصر العشرة على المائة ، و المائة على الألف ، و القليل على الكثير .

ثم قال رحمه الله : إن أقرب من هاهنا إلينا ، من شيعة أمير المؤمنين و أنصاره و عماله : قرظة بن كعب ، و مخنف بن سليم ، فاركض إليهما فأعلمهما حالنا ، و قل لهما فلينصرانا ما استطاعا ، فأقبلت أركض ، و قد تركته ، و أصحابه يرمون أصحاب ابن بشير بالنبل ، فمررت بقرظة فاستصرخته .

فقال : إنما أنا صاحب خراج ، و ليس عندي من أعينه به ، فمضيت إلى مخنف بن سليم فأخبرته الخبر ، فسرح معي عبد الرحمن بن مخنف في خمسين رجلا ، و قاتل مالك بن كعب النعمان و أصحابه إلى العصر ، فأتيناه و قد كسر هو و أصحابه جفون سيوفهم ، و استقبلوا الموت ، فلو أبطأنا عنهم هلكوا ، فما هو إلا أن رآنا أهل الشام و قد أقبلنا عليهم ، فأخذوا ينكصون عنهم و يرتفعون .و رآنا مالك و أصحابه : فشدوا عليهم حتى دفعوهم عن القرية ، فاستعرضناهم فصرعنا منهم رجالا ثلاثة ، و ارتفع القوم عنا ، و ظنوا أن وراءنا مددا ، و لو ظنوا أنه ليس غيرنا لأقبلوا علينا و لأهلكونا ، و حال الليل بيننا و بينهم ، فانصرفوا إلى أرضهم .

و كتب مالك بن كعب إلى علي عليه السلام :

أما بعد : فإنه نزل بنا النعمان بن بشير في جمع من أهل الشام كالظاهر علينا ، و كان عظم أصحابي متفرقين ، و كنا للذي كان منهم آمنين ، فخرجنا إليهم رجالا مصلتين فقاتلناهم حتى المساء ، و استصرخنا مخنف بن سليم فبعث إلينا رجالا من شيعة أمير المؤمنين و ولده ، فنعم الفتى ، و نعم الأنصار كانوا ، فحملنا على عدونا ، و شددنا عليهم فأنزل الله علينا نصره ، و هزم عدوه ، و أعز جنده ، و الحمد لله رب العالمين ، و السلام على أمير المؤمنين و رحمة الله و بركاته .

( شرح نهج البلاغة ج 2 ص 300 ح 39 . الغارات ج 2 ص 307 وعنهما في بحار الأنوار ج 34 ص 32 )

خبر أبو مسلم الخابور

و منها أن عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي : روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن جبير الخابور ، كان صاحب بيت مال معاوية و كانت له أم عجوز بالكوفة كبيرة ، فقال لمعاوية : إن لي أما بالكوفة عجوزا اشتقت إليها ، فأذن لي حتى آتيها فأقضي من حقها ما يجب علي .

فقال معاوية : ما تصنع بالكوفة ، فإن فيها رجلا ساحرا كاهنا ، يقال له علي بن أبي طالب ، و ما آمن أن يفتنك .

فقال جبير : ما لي و لعلي ، إنما آتي أمي فأزورها و أقضي حقها ، فأذن له .فقدم جبير : إلى عين التمر و معه مال ، فدفن بعضه في عين التمر ، و قد كان لعلي مناظر ، فأخذوا جبيرا بظاهر الكوفة و أتوا به عليا ، فلما نظر إليه .قال له عليه السلام :

يا جبير الخابور ، أما إنك كنز من كنوز الله ، زعم لك معاوية أني كاهن ساحر.

قال : إي و الله قال ذلك معاوية .

ثم قال : و معك مال قد دفنت بعضه في عين التمر .

قال : صدقت يا أمير المؤمنين لقد كان ذلك ؟

قال علي عليه السلام : يا حسن ضمه إليك ، فأنزله و أحسن إليه ، فلما كان من الغد دعاه ، ثم قال لأصحابه : إن هذا يكون في جبل الأهواز في أربعة آلاف مدججين في السلاح ، فيكونون معه حتى يقوم قائمنا أهل البيت فيقاتل معه .

(الخرائج والجرائح ج 1 ص 185 ب 2 في معجزات أمير المؤمنين عليه السلام )

الكتابة والكتاب في عين التمر

ذكر في كتاب مكاتيب الرسول :

لفت نظر : أطال الدكتور جواد علي في كتابه « المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام » الكلام حول « الأمي والأميين » ونقل كلام المؤرخين ، وأصر في أن المراد من الأمي والأميين هو من لا كتاب لهم مثل الوثنيين والمجوس في مقابل أهل الكتاب ، وهم اليهود والنصارى قال : « وأنا لا أريد أن أثبت هنا أن العرب كانت أمة قارئة كاتبة جميعها يقرأ ويكتب ، وانها كانت ذات مدارس منتشرة . . . الخ » .

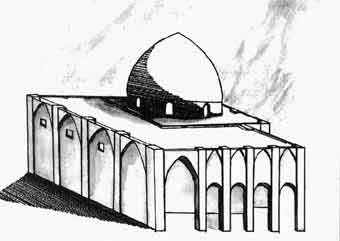

وجاء بشواهد لذلك من أن الأحناف كانوا يكتبون ويقرأون ، وبعضهم يكتب بالأقلام العجمية مثل ورقة بن نوفل وأنه كان في الحيرة معلمون يعلمون الأطفال القراءة والكتابة وأن لقيط بن يعمر الأيادي الشاعر كتب صحيفة إلى قوم أياد وأن جفينة العبادي وهو من نصارى الحيرة كان كاتبا قدم المدينة في عهد عمر وصار يعلم الكتابة فيها وأن خالد بن الوليد حينما نزل الأنبار رآهم يكتبون بالعربية ويتعلمونها فسألهم : ما أنتم ؟ قالوا : قوم من العرب .وأن خالد بن الوليد وجد أهل النقيرة يعلمون أولادهم الكتاب في كنيستها وهي قرية من قرى عين التمر . .ولما فتح خالد حصن عين التمر وغنم ما فيه وجد في بيعتهم أربعين غلاما يتعلمون الإنجيل عليهم باب مغلق فكسره عنهم ثم أخرجهم فقسمهم في أهل البلاد .

(مكاتيب الرسول للأحمدي الميانجي ج 1 ص 98 )

عين التمر في إدعاءات الكفار على النبي (ص)

ذكر الطبرسي في معرض كلامه حول المزاعم التي اثيرت حول ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تعلم قصص القرآن من غيره:

وقال عبد الله بن مسلم : كان غلامان في الجاهلية نصرانيان ، من أهل عين التمر ، اسم أحدهما يسار ، واسم الآخر خير ، كانا صيقلين يقرآن كتابا لهما بلسانهم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربما مر بهما واستمع لقراءتهما ، فقالوا : إنما يتعلم منهما . ثم ألزمهم الله تعالى الحجة ، وأكذبهم ، بأن قال : « لسان الذي يلحدون إليه أعجمي » أي : لغة الذي يضيفون إليه التعليم ، ويميلون إليه القول ، أعجمية ، ولم يقل عجمي ، لأن العجمي : هو المنسوب إلى العجم ، وإن كان فصيحا . والأعجمي : هو الذي لا يفصح .

وقال عبيد الله بن مسلم : كان غلامان في الجاهلية نصرانيان من أهل عين التمر ، اسم احدهما يسار واسم الآخر خير كانا صيقلين يقرآن كتابا لهما بلسانهم ، وكان رسول الله صلى الله عليه واله ربما مر بهما واستمع لقرائتهما ، فقالوا : انما يتعلم منهما . ( تفسير مجاهد لمجاهد بن جبر ج 1ص352 ) .

عن حصين بن عبد الرحمن عن عبيد بن مسلم بن الحضرمي قال [ كان ] لنا غلامان نصرانيان من أهل عين التمر يسمى أحدهما بسار والآخر خبر وكانا صقيلين وكانا يقرآن كتابهما فربما مر رسول الله فقام عليهما فقال المشركون إنما يتعلم محمد منهما فأنزل الله: « ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر . . » يعنون بسارا وخبرا يقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي يعني بسارا وخبرا ثم قال وهذا لسان عربي مبين .( أسباب نزول الآيات للواحدي النيسابوري ص 190 ) .

وأخرج آدم بن أبي إياس وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن عبد الله بن مسلم الحضرمي قال كان لنا عبدان من أهل عين التمر يقال لأحدهما يسار والآخر جبر وكانا يصنعان السيوف بمكة وكانا يقرآن الإنجيل فربما مر بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهما يقرآن فيقف ويستمع فقال المشركون إنما يتعلم منهما فنزلت هذه الآية من سورة النحل الآية ( 111/ 106 ) ( فتح القدير للشوكاني ج 3 ص 196 ) .

( تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي ج 6 ص 199 )

فتح عين التمر ودخولهم الإسلام

ورد كتاب أبي بكر على خالد مع عبد الرحمن جميل الجمحي ، يأمره بالشخوص إلى الشام ليمد أبا عبيدة بن الجراح بمن معه من المسلمين ، فمضى ، وخلف بالحيرة عمرو بن حزم الأنصاري مع المثنى ، وسار على الأنبار ، وانحط على عين التمر ، وكان بها مسلحة لأهل فارس ، فرمى رجل منهم عمرو بن زياد بن حذيفة بن هشام بن المغيرة بنشابة ، فقتله ، ودفن هناك . وحاصر خالد أهل عين التمر حتى استنزلهم بغير أمان ، فضرب أعناقهم ، وسبى ذراريهم ، ومن ذلك السبي أبو محمد بن سيرين وحمران بن أبان مولى عثمان بن عفان ، وقتل فيها خالد خفيرا كان بها من العرب يسمى هلال بن عقبة ، وصلبه ، وكان من النمر بن قاسط ، ومر بحي من بني تغلب والنمر ، فأغار عليهم ، فقتل وغنم حتى انتهى إلى الشام . . .

وقال بن حبان: كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد وهو يأمره أن يمد أهل الشام فيمن معه من أهل القوة ويستخلف على ضعفة الناس رجلا منهم فلما أتاه كتاب أبى بكر قال خالد هذا عمل الاعيسر بن أم شملة يعنى عمر بن الخطاب حسدني أن يكون فتح العراق على يدي فسار خالد بأهل القوة من الناس ورد الضعفاء والنساء إلى المدينة وأمر عليهم عمير بن سعد الانصاري واستخلف على من أسلم بالعراق من ربيعة وغيرهم المثنى بن حارثة الشيباني فلما بلغ خالد بمن معه عين التمر أغار على أهلها فأصاب منهم ورابط حصنا بها فيه مقاتلة لكسرى حتى استنزلهم وضرب أعناقهم وسبى منهم سبايا كثيرة وكان من تلك السبايا أبو عمرة والد عبد الاعلى بن أبى عمرة ويسار جد محمد بن إسحاق وحمران بن أبان مولى عثمان وأبو عبيد مولى المعلى وخير مولى أبى داود الانصاري وأبو عبد الله مولى زهرة فأراد خالد المسير والتمس دليلا فدل على رافع بن عميرة الطائي .

( الثقات لابن حبان ج 2 ص 184 )

شخصيات ارتبطت بعين التمر :

الحرقة بنت النعمان بن المنذر

ما ان فتح خالد بن الوليد عين التمر : سأل عن الحرقة بنت النعمان بن المنذر فدل عليها فأتاها : و كانت عمياء فسألها عن حالها فقالت لقد طلعت علينا الشمس ما شيء يدب تحت الخورنق إلا تحت أيدينا ، ثم غربت و قد رحمنا كل من يدور به ، و ما بيت دخلته حبرة إلا دخلته عبرة ، ثم قالت : و بينا نسوس الناس و الأمر أمرنا إذا نحن فيه سوقة نتنصف

| فأف لدنــيا لا يــدوم نعيمـها |

|

تقلب تارات بنا و تصرف |

( شرح نهج البلاغة ج 11 ص 171 )

أفلح مولى أبي أيوب الانصاري

ويكنى أبا كثير أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن أبا أيوب كاتب أفلح على أربعين ألفا .

فجعل الناس يهنئونه : ويقولون ليهنئك العتق أبا كثير ، فلما رجع أبو أيوب إلى أهله ندم على مكاتبته ، فأرسل إليه فقال إني أحب أن ترد إلي الكتاب وأن ترجع كما كنت فقال له ولده وأهله أترجع رقيقا وقد أعتقك الله فقال أفلح والله لا يسألني شيئا إلا أعطيته إياه فجاءه بمكاتبته فكسرها ثم مكث ما شاء الله .

ثم أرسل إليه أبو أيوب فقال : أنت حر وما كان لك من مال فهو لك .

قال محمد بن عمر وكان : أفلح من سبي عين التمر الذين سبى خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر الصديق وبعث بهم إلى المدينة وقد سمعت من يذكر أن أفلح كان يكنى أبا عبد الرحمن وسمع من عمر وله دار بالمدينة ، وقتل يوم الحرة في ذي الحجة سن ثلاث وستين في خلافة يزيد بن معاوية وكان ثقة قليل الحديث .

( الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج 5 ص 86 )

عبيد مولى عبيد بن المعلى :

أخي أبي سعيد بن معلى الزرقي ويكنى عبيد أبا عبد الله ، وهو من سبي عين التمر الذين سبى خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر الصديق وبعث بهم إلى المدينة ، يقولون عبيد بن مرة وهو جد نفيس بن محمد بن زيد بن عبيد التاجر صاحب قصر نفيس الذي بناجيه حرة ، واقم ومات عبيد مولى عبيد بن المعلى ليالي الحرة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وكان ثقة قليل الحديث .

( الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج 5 ص 86 )

بشير بن سعد

أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني معاذ بن محمد الانصاري عن عاصم ابن عمر بن قتادة قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة قدم السلاح واستعمل عليه بشير بن سعد وشهد بشير عين التمر مع خالد بن الوليد وقتل يومئذ شهيدا وذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأخوه سماك بن سعد .

( الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج 3 ص 532 )

عبيد بن حنين

مولى آل زيد بن الخطاب ويكنى أبا عبد الله وهو عم أبي فليح بن سليمان بن أبي المغيرة بن حنين ويقال إنه من سبي عين التمر الذين بعث بهم خالد بن الوليد إلى المدينة في خلافة أبي بكر الصديق وروى عبيد بن حنين عن زيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عباس وكان ثقة وليس بكثير الحديث .

( الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج 5 ص 285 ) .

سيرين

قال أخبرنا بكار بن محمد بن عبدالله بن محمد بن سيرين قال :

ولد لسيرين ثلاثة وعشرون ولدا من أمهات أولاد شتى قال محمد بن سعد سألت محمد بن عبدالله الانصاري من أين كان أصل محمد بن سيرين فقال من سبي عين التمر وكان مولى أنس بن مالك . . . الخ .

(الطبقات الكبرى لمحمد بن سعدج7ص121 )

حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان

وكان من سبي عين التمر الذين بعث بهم خالد بن الوليد إلى المدينة وقد كان انتمى ولده إلى النمر بن قاسط وقد روى حمران عن عثمان وغيره وكان سبب نزوله البصرة أنه أفشى على عثمان بعض سره فبلغ ذلك عثمان فقال لا تساكني في بلد فرحل عنه . . . الخ .

( الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج7ص 148.الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج7ص193 )

محمد بن سيرين

ويكنى أبا بكر مولى أنس بن مالك وكان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم ورعا وكان به صمم قال سألت محمد بن عبد الله الانصاري من أين كان أصل محمد بن سيرين فقال من سبي عين التمر وكان مولى أنس بن مالك . . . الخ .

( معجم المطبوعات العربية لليان سركيس ج 1 ص 323 )

أبو العتاهية

أبو إسحق اسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان العنزي بالولآء العيني المعروف بابي العتاهية ولد ببلدة تسمى عين التمر بالحجاز قرب المدينة المنورة ونشأ بالكوفة وسكن بغداد وكان في أول أمره يبيع الجرار . ثم قال الشعر فبرع فيه وأكثر شعره في الزهد والامثال . . . الخ .

( ديوان ابي العتاهية ) للاب لويس شيخو مط اليسوعيين 7 / 1886 ص 387 )

أحد زوجات الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من عين التمر

في الطبقات الكبرى لابن سعد ج 3 ص 19 وفي معرض حديثه عن زوجات واولاد الامام علي (ع) :

. . . وعمر الاكبر بن علي ورقية بنت علي وأمهما الصهباء وهي أم حبيب بنت ربيعة بن بجير بن العبد بن علقمة بن الحارث بن عتبة بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل وكانت سبية أصابها خالد بن الوليد حين أغار على بني تغلب بناحية عين التمر . . الخ .

وفي الطبقات ايضا ج 5 ص 117 رقم 117 : . . .عمر الاكبر بن علي بن أبي طالب : بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وأمه الصهباء وهي أم حبيب بنت ربيعة بن بجير بن العبد بن علقمة بن الحارث بن عتبة بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل وكانت سبية أصابها خالد بن الوليد حيث أغار على بني تغلب بناحية عين التمر . . .

و قال أبو عبد الرحمان : ولد لعلي بن أبي طالب الحسن والحسين و . . . . . وعمر بن علي ورقية بنت علي وهما توأم ، و أمهما الصهباء : وهي أم حبيب بنت ربيعة بن بجير بن العبد بن علقمة بن الحارث بن عتبة بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن ثعلب بن وائل ، وكانت سبية أصابها خالد بن الوليد حين أغار على بني تغلب ب « عين التمر » .

( مناقب أمير المؤمنين عليه السلام محمد بن سليمان الكوفي ج 2 ص 48 )

الفصل الخامس : في ذكر عقب عمر الأطرف بن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام :

ويكنى أبا القاسم : قاله الموضح النسابة ، وقال ابن خداع : يكنى أبا حفص . وولد توأما لاخته رقية .وكان آخر من ولد من بنى على المذكور .وأمه الصهباء : الثعلبية ، وهى أم حبيب بنت عباد بن ربيعة بن يحيى بن العبد بن علقمة من سبى اليمامة ، وقيل من سبى خالد بن الوليد من عين التمر اشتراها أمير المؤمنين عليه السلام وكانت ذا لسان وفصاحة . . . . ( عمدة الطالب لابن عنبة ص 361 )

طبيب الإمام علي عليه السلام : أثير بن عمرو بن هاني السكوني

حدثني أحمد بن عيسى ، قال : حدثني الحسن بن نصر ، قال . حدثنا زيد بن المعدل ، عن يحيى بن شعيب ، عن أبي مخنف ، قال . حدثني عطية بن الحرث ، عن عمر بن تميم وعمرو بن أبي بكار :أن عليا عليه السلام : لما ضرب ، جمع له أطباء الكوفة .فلم يكن منهم أحد أعلم بجرحه من أثير بن عمرو بن هاني السكوني ، وكان متطببا صاحب كرسي يعالج الجراحات ، وكان من الأربعين غلاما الذين كان خالد بن الوليد أصابهم في عين التمر فسباهم .

( مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني ص 23 )

ضبة الأسدي :

زعيم لعصابة من اللصوص وقطاع الطرق أيام ضعف الطائع لله العباسي ( 363 ـ 381 هـ ) سكن واحة عين التمر ، وهو الذي هجاه المتنبي فأرسل ضبة رجالاً من بني أسد فقتلوه وابنه وذلك في عام 354 هـ وفي عام 369 هـ أغار ضبة الأسدي على مدينة كربلاء وقتل أهلها ونهب أموالهم وسرق ما في خزانة الحرم المطهر من نفائس وذخائر وتحف وهدايا ، وهدم ما أمكنه هدمه وذلك بمؤازرة بعض العشائر ، ثم قفل عائداً إلى البادية فلما بلغ أمره إلى عضد الدولة أرسل في تلك السنة سرية إلى عين التمر وبها ضبة الأسدي فلم يشعر إلا والعساكر معه فترك أهله وماله ونجا بنفسه فريداً ، وأخذ ماله وأهله وملك عين التمر عقاباً لنهبه مرقد الإمام الحسين عليه السلام

(دائرة المعارف الحسينية – تاريخ المراقد ج1 ص296 ، الكامل في التاريخ : 7/ 103 )