تعتبر الأحزمة الخضر من أهم الأساليب العلمية المستخدمة للحفاظ على بيئة صحية في المدن تلك التي تقع على مشارف الصحراء والتي تتعرض باستمرار الى عواصف رملية وترابية تؤثر على صحة الإنسان وبيئته حيث تزرع هذه الأحزمة الخضر بأشجار دائمة الخضرة على شكل اشرطة تمتد على الحدود الصحراوة للمدن لتشكل مصدات للرياح القوية الأخرى ، أضافة الى ذلك فان للأحزمة الخضر فوائد أخرى لعل أهمها زيادة المساحات الخضر ، وتثبيت التربة الرملية ، وايقاف زحف الصحراء الى مراكز المدن ، وتلطيف المناخ داخل المدن وخارجها عن طريق توفير كميات اكبر من الأوكسجين النقي وإيجاد تنوع حياتي خاصة للطيور والحيوانات التي هاجرت من المدن بسبب قلة المساحات الخضر .

تعتبر الأحزمة الخضر من أهم الأساليب العلمية المستخدمة للحفاظ على بيئة صحية في المدن تلك التي تقع على مشارف الصحراء والتي تتعرض باستمرار الى عواصف رملية وترابية تؤثر على صحة الإنسان وبيئته حيث تزرع هذه الأحزمة الخضر بأشجار دائمة الخضرة على شكل اشرطة تمتد على الحدود الصحراوة للمدن لتشكل مصدات للرياح القوية الأخرى ، أضافة الى ذلك فان للأحزمة الخضر فوائد أخرى لعل أهمها زيادة المساحات الخضر ، وتثبيت التربة الرملية ، وايقاف زحف الصحراء الى مراكز المدن ، وتلطيف المناخ داخل المدن وخارجها عن طريق توفير كميات اكبر من الأوكسجين النقي وإيجاد تنوع حياتي خاصة للطيور والحيوانات التي هاجرت من المدن بسبب قلة المساحات الخضر .

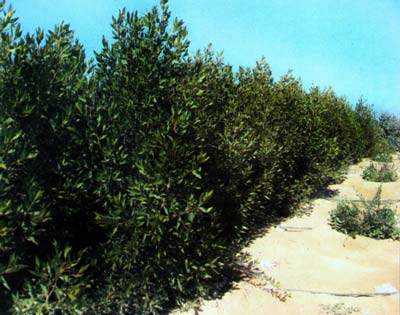

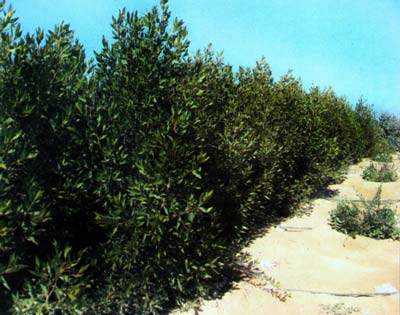

لذلك أولت وزارة الزراعة للأحزمة الخضر اهتماما كبيرا بعد سقوط النظام حيث طالها الإهمال والتدمير وشمرت مدينة كربلاء المقدسة عن سواعدها ـ وبجهود ذاتية ـ وبدأت عام 2006 بإنشاء اكبر حزام اخضر في العراق يختلف في طريقة وأسلوب إنشائه الأحزمة الخضر التي كانت تنفذ في السابق من حيث زراعته بالأشجار المثمرة كالزيتون والنخيل فضلا عن اشجار الكالبتوس والتي لها مردودات اقتصادية داعمة للاقتصاد الوطني إضافة الى فوائده البيئية والصحية فقد تم تنفيذ اكثر من 50% من هذا المشروع بجهود ذاتية حتى الآن وبمساعدة العديد من دوائر المحافظة دون أن ترصد له الأموال اللازمة من قبل وزارة الزراعة في عام 2006 لكن بعد أن أصبح المشروع واقعا حيا وملموسا وبعد إطلاع وزير الزراعة يعرب العبودي عليه خلال زيارته لكربلاء تم إدراج هذا المشروع ضمن المشاريع التي ستنفذ عام 2007 وتخصيص مبالغ مالية لإتمامه .

موقع الحزام الأخضر

يعد هذا المشروع من المشاريع المهمة في المحافظة تم تصميمه قديما إلا انه لم ينفذ ، يبدأ من منطقة المقبرة الجديدة ـ طريق النجف ـ وبشكل محاذي لمدينة كربلاء وينتهي بمنطقة الحر ـ الشارع المؤدي الى بحيرة الرزازة ـ وبطول 27 كم وبعرض 110 متر اي بمساحة اجمالية على 1100 دونم .

يعد هذا المشروع من المشاريع المهمة في المحافظة تم تصميمه قديما إلا انه لم ينفذ ، يبدأ من منطقة المقبرة الجديدة ـ طريق النجف ـ وبشكل محاذي لمدينة كربلاء وينتهي بمنطقة الحر ـ الشارع المؤدي الى بحيرة الرزازة ـ وبطول 27 كم وبعرض 110 متر اي بمساحة اجمالية على 1100 دونم .

وقد تم وضع خارطة للمشروع بعد الاتفاق عليها من قبل كافة الدوائر ذات العلاقة في المحافظة فهو يمتد من خلف المقبرة الجديدة على طريق كربلاء ـ نجف يمتد خلف الأحياء السكنية المسكونة وغير المسكونة ( الموزعة كقطع اراضي ) وصولا الى ناحية الحر في جنوب غرب بغداد

مراحل المشروع

توجز مراحل مشروع الحزام الأخضر بالنقاط التالية :ـ

توجز مراحل مشروع الحزام الأخضر بالنقاط التالية :ـ

1 ـ أولا .. اعمال تحديد مسار الحزام الأمني الأخضر والمتضمن عمليات المسح المشترك من قبل دوائر البلدية والعقاري والتخطيط العمراني والزراعة وعمليات رفع التجاوزات الموجودة في المنطقة التي انشأ عليه الحزام .

2 ـ ثانيا .. تحديد السواتر الترابية على جانبي الحزام بارتفاع 3 متر ويمتد على طول الحزام الاخضر وهي تمثل حاجزا امنيا على طول الخط المحاذي للصحراء المكشوفة وتتوزع عليه بوابات لكل 3 كم لتمثل نقاط خروج ودخول للمدينة ونقاط تفتيش ومراقبة من مراقبي العمل صباحا ومساءا .

3 ـ ثالثا .. حفر الآبار على عمق 50 متر وبواقع بئر واحد لكل 500 متر مع نصب طاقم ضخ حيث تقوم المديرية العامة لحفر الآبار بحفر هذه الآبار .

4 ـ رابعا .. اعمال تسوية الارض وتتضمن ردم المقالع الموجودة ضمن الحزام الأخضر وعددها 8 مقالع .

5 ـ خامسا .. بناء مجموعة الحراسات وتتضمن بناء غرف حراسة بواقع 27 غرفة وتشييد ابراج مراقبة حديدية وبناء عوارض حديدية على منافذ العبور في الحزام بعدد 54 عارضة .

6 ـ سادسا .. تجهيز منظومات الري بالتنقيط وبناء عوارض لخزن المياه بواقع 54 حوضا .

المبالغ المخصصة لتنفيذ المشروع

لم يخصص لهذا المشروع في عام 2006 اي رصيد مالي ولم يكن ضمن مشاريع وزارة الزراعة وانما نفذ بجهود ذاتية وبمساعدة ودعم مجلس المحافظة والدوائر المختلفة كالبلدية والمديرة العامة لحفر الآبار والمحافظ وقد استطعنا ان ننجز نسب لا باس بها من المشروع تصل الى 50% ولكن بعد زيارة السيد وزير الزراعة الدكتور يعرب العبودي للمشروع واطلاعه على الاعمال الجارية فيه قرر ادراجه ضمن مشاريع وزارة الزراعة لعام 2007 وبتخصيص سنوي لهذا العام بلغ 575 مليار دينار وبتخصيص اجمالي لمدة 5 سنوات يبلغ 3 مليار دينار .

نسب انجاز المشروع

تم انجاز 50% من السواتر الترابية على جانبي الحزام وتم حفر 51 بئر ارتوازيا ونسب الانجاز فيها 100% وتم انجاز 7 ابراج وبطول 6 متر وبمساحة 2 متر مربع وتم نصب 12 منظومة الري بالتنقيط وكذلك نصب طواقم ضخ عدد 20 نوع كالبري وتم تسوية 130 دونم زرعت بشتلات الزيتون والنخيل والكالبتوس حيث تم زراعة 6335شتلة زيتون و1540 فسيلة نخل اما اليوكالبتوس فتمت زراعة 3447 شتلة وهي اطار خارجي للمشروع .

تم انجاز 50% من السواتر الترابية على جانبي الحزام وتم حفر 51 بئر ارتوازيا ونسب الانجاز فيها 100% وتم انجاز 7 ابراج وبطول 6 متر وبمساحة 2 متر مربع وتم نصب 12 منظومة الري بالتنقيط وكذلك نصب طواقم ضخ عدد 20 نوع كالبري وتم تسوية 130 دونم زرعت بشتلات الزيتون والنخيل والكالبتوس حيث تم زراعة 6335شتلة زيتون و1540 فسيلة نخل اما اليوكالبتوس فتمت زراعة 3447 شتلة وهي اطار خارجي للمشروع .

اهداف المشروع

تتلخص اهداف المشروع بما ياتي :ـ

توفير حاجز امني وجديد ومؤثر ليؤمن حياة كريمة وآمنة لساكني المدينة .

إن ما يتبع توفير الامن من استقرار نفسي لدى المواطنين والشعور بالامان يمكن ان يعول عليه كثيرا كاحدى الحاجات المهمة التي يلبيها المشروع .

ايجاد مصدات للرياح القوية التي تهب من تلك الجهة الصحراوية المتآخمة للمدينة حاملة معها كميات كبيرة من الرمال والاتربة والمواد العالقة

زيادة المساحات الخضر في المدينة وما تشكله من رفع العبء النفسي عن كاهل السكان بما تضيفه من بهجة وجمال .

تثبيت التربة الرملية وايقاف زحف الصحراء الى مركزالمدينة .

تلطيف المناخ في داخل المدينة وخارجها وياتي ذلك عن طريق توفير كميات اكبر من الأوكسجين النقي والذي يتنقل عن طريق الرياح الخفيفة ليشكل نسمات هواء نقية بدلا عن عواصف ترابية .

استغلال الأراضي الصحراوية لزراعة اشجار ذات فوائد مادية ( الزيتون ) خاصة في المناطق القريبة من ناحية الحر .

تحسين مستوى الصحة العامة بشكل عام نتيجة لتقليل مخاطر الاصابة بالمرض للمواطن الفرد .

الحد من ظاهرة التصحر بسبب الصحراء التي تزحف يوما بعد الآخر لتصل الى بيوتنا .

ايقاف التدهور الحاصل في أبنية المدينة بشكل عام نتيجة للعواصف الترابية المتلاحقة وهدر الأموال جراء الترميم والتنظيف والجهود المبذولة في سبيل رفع الرمال من الشوارع .

ايجاد تنوع حياتي ضروري كان قد فقد في السنوات الماضية نتيجة لهروب انواع كثيرة من الطيور والحيوانات من اجواء المدينة ومحاولة اعادة سلة الغذاء الى ما كانت عليه .

تشغيل الايدي العاملة وتقليل البطالة .

اقامة المشروع سيحث باقي الدوائر ذات العلاقة على انشاء طريق خارجي موازي للحزام الأخضر يخلص المدينة من الزحام المروري الكبير بسبب دخول المركبات القادمة من والى النجف الاشرف لعدم وجود طريق حولي .

وضع حدود واضحة للمدينة وعدم التوسع بذلك الاتجاه في الوقت الحاضر على الاقل .

فتح صناعة جديدة في المدينة وهي صناعة زيت الزيتون نتيجة لتوفر المحصول الخام منه .

حفر 50 بئرا

لقد تمت المباشرة بتنفيذ مشروع الحزام الأخضر من قبل المديرية العامة لحفر الآبار المائية المتمثل بمشروع كربلاء المقدسة لحفر الآبار المائية في عام ( 2005 ) حيث ان عدد الآبار المقرر حفرها هو 50 بئرا تمتد الى مسار طوله ( 25 ) كم تبدأ من الجهة الجنوبية لمحافظة كربلاء المقدسة بخط مستقيم ثم ينحرف على بعد ( 3 ) كم من طريق ( كربلاء ـ نجف ) باتجاه الشمال ثم ينتهي هذا المسار قرب سيطرة حي الحر على طريق الرزازة حيث كانت المسافة ما بين بئر وآخر تتراوح من ( 300 ـ 500 ) متر حسب المستوى الثابت لسطح الماء للآبار وكانت اعماق هذه الآبار تتراوح من ( 50 ـ 36 ) متر ما عدا آبار عدد ( 2 ) في وسط المدينة وبالتحديد حي الحسين كان عمقها ( 13.5 ) وهذا التراوح بالأعماق يعتمد على جيولوجية المنطقة وملوحة المياه وكما موضح ادناه في النبذة الجيولوجية .

لقد تمت المباشرة بتنفيذ مشروع الحزام الأخضر من قبل المديرية العامة لحفر الآبار المائية المتمثل بمشروع كربلاء المقدسة لحفر الآبار المائية في عام ( 2005 ) حيث ان عدد الآبار المقرر حفرها هو 50 بئرا تمتد الى مسار طوله ( 25 ) كم تبدأ من الجهة الجنوبية لمحافظة كربلاء المقدسة بخط مستقيم ثم ينحرف على بعد ( 3 ) كم من طريق ( كربلاء ـ نجف ) باتجاه الشمال ثم ينتهي هذا المسار قرب سيطرة حي الحر على طريق الرزازة حيث كانت المسافة ما بين بئر وآخر تتراوح من ( 300 ـ 500 ) متر حسب المستوى الثابت لسطح الماء للآبار وكانت اعماق هذه الآبار تتراوح من ( 50 ـ 36 ) متر ما عدا آبار عدد ( 2 ) في وسط المدينة وبالتحديد حي الحسين كان عمقها ( 13.5 ) وهذا التراوح بالأعماق يعتمد على جيولوجية المنطقة وملوحة المياه وكما موضح ادناه في النبذة الجيولوجية .

تصميم الآبار

تم الحفر بقطر ( 17.5 ) وتبطين انابيب قطر ( 12 ) و ( 10 ) و ( 8 / 8.5 ) وذلك حسب توفر نوعية الانابيب في مخازننا حيث كان طول الانابيب المشرحة مساويا تقريبا للانابيب العادية وذلك للحصول على اكثر انتاجية للماء من هذه المنطقة .

طريقة الحفر

ان طريقة الحفر هي دورانية مع استخدام البنتونايت وذلك لتجنب الهدم الحاصل في الطبقات الرخوة العلوية المتمثلة بالرمال وتم فحص وغسل هذه الآبار حيث قامت المديرية بنصب طواقم داخل المخازن وكانت الانتاجية في هذه الآبار بحدود ( 6 ـ 8 لتر / ثا ) والملوحة تتراوح ( 2000 ملغم / لتر ـ 4500 ملغم / لتر ) وهذه النسبة تكون صالحة للزراعة وخاصة محاصيل نباتات التشجير المراد زراعتها في الحزام الأخضر .

جيولوجية المنطقة التي يقع فيها مشريع الحزام الأخضر هي

تكوين الدبدبة ( DIPDPA FORMATION )

– جيولوجية المنطقة التي يقع فيها مشروع الحزام الاخضر

تكون ليثولوجية هذا التكوين من تتابع طبقات الرمل ( SAND ) والحجر الرملي ( SAND STONE ) والمهت ( MARL ) ويكون هذا التكوين في أقصاه ( 30 ) متر وهذه الطبقة تكون هي الخازنة للمياه الجوفية وهذا التكوين هو في العصر الثالث وبالتحديد في المايوسين .

– تكوين الفارس الأعلى ( UPPER FARIS )

ليثولوجية هذا التكوين مكون من الطين ( RED CLAY ) والرمل ( SAND ) والحجر الطيني

( CLAY STONE ) ويكون هذا التكوين مفقود في بعض المناطق وهذا التكوين في العصر ايوسين .

– تكوين الفارس الأسفل ( LOWERR FARIS )

ليثولوجية هذا التكوين يتكون من المهت ( MARL ) ومارلي لايمستون ( LST MARLY ) تكون الآبار على أعماق ( 36 ـ 50 ) متر حيث يكون الحفر في الطبقات الرملية الحاوية على الماء .

مصدر المياه

من الأمطار الساقطة على الوديان المنكشفة غربا حيث تكون رحلة المياه في الطبقات من الغرب باتجاه الشرق .

من كتاب زراعة كربلاء ـ مديرية زراعة كربلاء / ص : 93 ـ 103 . ( بتصرف )

من اجل المساهمة الجادة في تحقيق نهضة العراق الزراعية الشاملة وتطوير واقع الزراعة في محافظة كربلاء عملت مديريتنا بمبدأ التنوع في اختيار المشاريع الزراعية الاستثمارية بهدف تأسيس مجتمعات انتاجية في ضوء رؤية علمية تاخذ بنظر الاعتبار الوضع الراهن الزراعي والاجتماعي في بلدنا بمعنى انها تسعى لتنفذ مشاريع لها ابعاد وغايات اقتصادية واجتماعية في ان معا من خلال استقطابها وتوظيف طاقاتهم العلمية وخبراتهم النظرية لصالح المشروع الزراعي الإستثماري وصولا الى اهدافه الاقتصادية والجتماعية التي هي في النهاية لصالحهم وصالح كافة افراد المجتمع . ومشروع القرية العصرية الذي تنفذه مديرية زراعة كربلاء هو واحد من أهم المشاريع التي تتميز بأبعادها التنموية القادرة على استيعاب اعداد كبيرة من خريجي الجامعات والاستفادة من تخصصاتهم العلمية في تطوير الزراعة والنتاج المحلي .

من اجل المساهمة الجادة في تحقيق نهضة العراق الزراعية الشاملة وتطوير واقع الزراعة في محافظة كربلاء عملت مديريتنا بمبدأ التنوع في اختيار المشاريع الزراعية الاستثمارية بهدف تأسيس مجتمعات انتاجية في ضوء رؤية علمية تاخذ بنظر الاعتبار الوضع الراهن الزراعي والاجتماعي في بلدنا بمعنى انها تسعى لتنفذ مشاريع لها ابعاد وغايات اقتصادية واجتماعية في ان معا من خلال استقطابها وتوظيف طاقاتهم العلمية وخبراتهم النظرية لصالح المشروع الزراعي الإستثماري وصولا الى اهدافه الاقتصادية والجتماعية التي هي في النهاية لصالحهم وصالح كافة افراد المجتمع . ومشروع القرية العصرية الذي تنفذه مديرية زراعة كربلاء هو واحد من أهم المشاريع التي تتميز بأبعادها التنموية القادرة على استيعاب اعداد كبيرة من خريجي الجامعات والاستفادة من تخصصاتهم العلمية في تطوير الزراعة والنتاج المحلي .  ان من الاحداث المهمة التي عاشها العراق ومنطقة الفرات الاوسط بالذات في العهد العثماني كان انجاز مشروع سدة الهندية وكان في حينه من المشاريع العملاقة المهمة اقتصاديا وزراعيا لأنها انشئت لإيصال مياه الري والشرب الى نهر الفرات الذي تحول عن مجراه الاصلي الذي كان يمر بمدينة الحلة .

ان من الاحداث المهمة التي عاشها العراق ومنطقة الفرات الاوسط بالذات في العهد العثماني كان انجاز مشروع سدة الهندية وكان في حينه من المشاريع العملاقة المهمة اقتصاديا وزراعيا لأنها انشئت لإيصال مياه الري والشرب الى نهر الفرات الذي تحول عن مجراه الاصلي الذي كان يمر بمدينة الحلة .  تعتبر الأحزمة الخضر من أهم الأساليب العلمية المستخدمة للحفاظ على بيئة صحية في المدن تلك التي تقع على مشارف الصحراء والتي تتعرض باستمرار الى عواصف رملية وترابية تؤثر على صحة الإنسان وبيئته حيث تزرع هذه الأحزمة الخضر بأشجار دائمة الخضرة على شكل اشرطة تمتد على الحدود الصحراوة للمدن لتشكل مصدات للرياح القوية الأخرى ، أضافة الى ذلك فان للأحزمة الخضر فوائد أخرى لعل أهمها زيادة المساحات الخضر ، وتثبيت التربة الرملية ، وايقاف زحف الصحراء الى مراكز المدن ، وتلطيف المناخ داخل المدن وخارجها عن طريق توفير كميات اكبر من الأوكسجين النقي وإيجاد تنوع حياتي خاصة للطيور والحيوانات التي هاجرت من المدن بسبب قلة المساحات الخضر .

تعتبر الأحزمة الخضر من أهم الأساليب العلمية المستخدمة للحفاظ على بيئة صحية في المدن تلك التي تقع على مشارف الصحراء والتي تتعرض باستمرار الى عواصف رملية وترابية تؤثر على صحة الإنسان وبيئته حيث تزرع هذه الأحزمة الخضر بأشجار دائمة الخضرة على شكل اشرطة تمتد على الحدود الصحراوة للمدن لتشكل مصدات للرياح القوية الأخرى ، أضافة الى ذلك فان للأحزمة الخضر فوائد أخرى لعل أهمها زيادة المساحات الخضر ، وتثبيت التربة الرملية ، وايقاف زحف الصحراء الى مراكز المدن ، وتلطيف المناخ داخل المدن وخارجها عن طريق توفير كميات اكبر من الأوكسجين النقي وإيجاد تنوع حياتي خاصة للطيور والحيوانات التي هاجرت من المدن بسبب قلة المساحات الخضر .  يعد هذا المشروع من المشاريع المهمة في المحافظة تم تصميمه قديما إلا انه لم ينفذ ، يبدأ من منطقة المقبرة الجديدة ـ طريق النجف ـ وبشكل محاذي لمدينة كربلاء وينتهي بمنطقة الحر ـ الشارع المؤدي الى بحيرة الرزازة ـ وبطول 27 كم وبعرض 110 متر اي بمساحة اجمالية على 1100 دونم .

يعد هذا المشروع من المشاريع المهمة في المحافظة تم تصميمه قديما إلا انه لم ينفذ ، يبدأ من منطقة المقبرة الجديدة ـ طريق النجف ـ وبشكل محاذي لمدينة كربلاء وينتهي بمنطقة الحر ـ الشارع المؤدي الى بحيرة الرزازة ـ وبطول 27 كم وبعرض 110 متر اي بمساحة اجمالية على 1100 دونم .  توجز مراحل مشروع الحزام الأخضر بالنقاط التالية :ـ

توجز مراحل مشروع الحزام الأخضر بالنقاط التالية :ـ  تم انجاز 50% من السواتر الترابية على جانبي الحزام وتم حفر 51 بئر ارتوازيا ونسب الانجاز فيها 100% وتم انجاز 7 ابراج وبطول 6 متر وبمساحة 2 متر مربع وتم نصب 12 منظومة الري بالتنقيط وكذلك نصب طواقم ضخ عدد 20 نوع كالبري وتم تسوية 130 دونم زرعت بشتلات الزيتون والنخيل والكالبتوس حيث تم زراعة 6335شتلة زيتون و1540 فسيلة نخل اما اليوكالبتوس فتمت زراعة 3447 شتلة وهي اطار خارجي للمشروع .

تم انجاز 50% من السواتر الترابية على جانبي الحزام وتم حفر 51 بئر ارتوازيا ونسب الانجاز فيها 100% وتم انجاز 7 ابراج وبطول 6 متر وبمساحة 2 متر مربع وتم نصب 12 منظومة الري بالتنقيط وكذلك نصب طواقم ضخ عدد 20 نوع كالبري وتم تسوية 130 دونم زرعت بشتلات الزيتون والنخيل والكالبتوس حيث تم زراعة 6335شتلة زيتون و1540 فسيلة نخل اما اليوكالبتوس فتمت زراعة 3447 شتلة وهي اطار خارجي للمشروع .  لقد تمت المباشرة بتنفيذ مشروع الحزام الأخضر من قبل المديرية العامة لحفر الآبار المائية المتمثل بمشروع كربلاء المقدسة لحفر الآبار المائية في عام ( 2005 ) حيث ان عدد الآبار المقرر حفرها هو 50 بئرا تمتد الى مسار طوله ( 25 ) كم تبدأ من الجهة الجنوبية لمحافظة كربلاء المقدسة بخط مستقيم ثم ينحرف على بعد ( 3 ) كم من طريق ( كربلاء ـ نجف ) باتجاه الشمال ثم ينتهي هذا المسار قرب سيطرة حي الحر على طريق الرزازة حيث كانت المسافة ما بين بئر وآخر تتراوح من ( 300 ـ 500 ) متر حسب المستوى الثابت لسطح الماء للآبار وكانت اعماق هذه الآبار تتراوح من ( 50 ـ 36 ) متر ما عدا آبار عدد ( 2 ) في وسط المدينة وبالتحديد حي الحسين كان عمقها ( 13.5 ) وهذا التراوح بالأعماق يعتمد على جيولوجية المنطقة وملوحة المياه وكما موضح ادناه في النبذة الجيولوجية .

لقد تمت المباشرة بتنفيذ مشروع الحزام الأخضر من قبل المديرية العامة لحفر الآبار المائية المتمثل بمشروع كربلاء المقدسة لحفر الآبار المائية في عام ( 2005 ) حيث ان عدد الآبار المقرر حفرها هو 50 بئرا تمتد الى مسار طوله ( 25 ) كم تبدأ من الجهة الجنوبية لمحافظة كربلاء المقدسة بخط مستقيم ثم ينحرف على بعد ( 3 ) كم من طريق ( كربلاء ـ نجف ) باتجاه الشمال ثم ينتهي هذا المسار قرب سيطرة حي الحر على طريق الرزازة حيث كانت المسافة ما بين بئر وآخر تتراوح من ( 300 ـ 500 ) متر حسب المستوى الثابت لسطح الماء للآبار وكانت اعماق هذه الآبار تتراوح من ( 50 ـ 36 ) متر ما عدا آبار عدد ( 2 ) في وسط المدينة وبالتحديد حي الحسين كان عمقها ( 13.5 ) وهذا التراوح بالأعماق يعتمد على جيولوجية المنطقة وملوحة المياه وكما موضح ادناه في النبذة الجيولوجية .